在粤港澳大湾区核心引擎的轰鸣声中,2025深圳国际商用车生态博览会暨国际卡车文化节于2月28日拉开帷幕。这场由《中国汽车报》社与九州国际联合打造的行业盛会,以50,000平方米的展区、600余家参展企业、超38.3万参观人次的庞大规模,在全球商用车产业深度转型的浪潮中,谱写了一曲"绿色智行"与"全球竞合"的交响乐章。

破局与重构:产业转型的时代命题

在全球碳中和进程加速的背景下,中国商用车产业正经历着"百年未有之变局"。展会开幕式上,《中国汽车报》社总编辑桂俊松指出:"中国商用车不仅要完成从燃油驱动向新能源驱动的技术跃迁,更要构建从产品出口到产业生态输出的完整闭环。"这席话精准点明了本届展会的深层立意——在新能源与智能网联的双重革命中,中国商用车企业正从单纯的制造商向解决方案提供者蜕变。

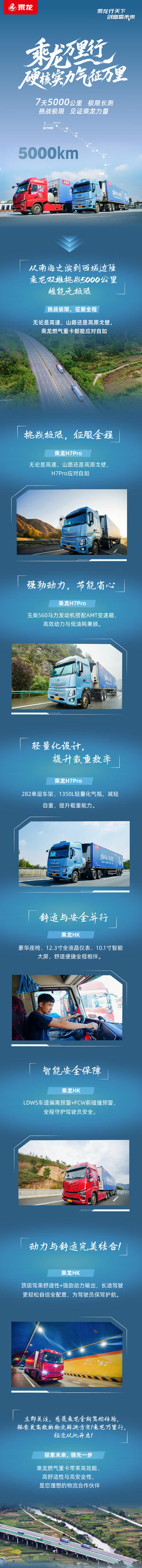

展馆内,13个整车品牌带来的50余款车型构成了一幅产业转型的全景图。一汽解放展台上,J6P标载528度充电牵引车以行业领先的续航能力,重新定义长途物流的电动化标准;比亚迪T5系列通过大电量版本与混动系统的组合拳,破解了城配物流"里程焦虑"与"补能效率"的二元难题;南京依维柯聚星EV系列则通过盲区监测、能量回收等智能配置,将城市"最后一公里"配送的安全性与经济性提升至全新高度。这些创新成果的背后,是2024年中国新能源商用车出口同比增长17.5%的产业底气,更是企业在新质生产力驱动下的突围实践。

生态与智造:供应链的升维革命

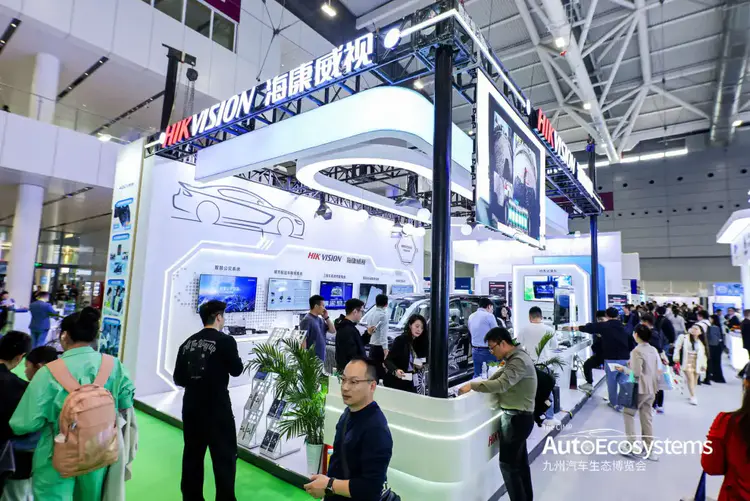

如果说整车展区展现的是产业转型的"面子",那么供应链展区则揭示了技术革命的"里子"。海康威视M5流媒体电子后视镜采用车规级全尺寸触屏设计,其自研ISP图像处理技术让驾驶员的"第三只眼"突破物理局限;睿创微纳带来的红外热成像系统,将夜间行车安全边界拓展至传统光学设备的3倍距离;苏州时代新安展出的坤势电动滑板底盘,通过中央域控系统与多源热泵技术的融合,让轻卡底盘首次具备"智慧温控大脑"。这些创新印证着中国机电产品进出口商会专家孙晓红的判断:"新质生产力正在重塑商用车产业链的价值坐标。"

值得关注的是,供应链企业的技术突破已超越单纯的产品升级。通立科技构建的主动安全视频系统与车辆管理平台,实现了从硬件供应商到数据服务商的角色转换;易甲文基于AI的车载监控系统,通过驾驶员行为分析与智能调度算法,将车辆管理效率提升40%。这些转变标志着中国商用车供应链正从"零部件配套"向"生态共建"进化,为产业出海构建起坚实的技术护城河。

蓝海与远航:全球化发展的中国方案

与展馆内热火朝天的技术展示相呼应,系列高峰论坛则为行业擘画了全球化发展的战略蓝图。在"2025商用车全球化发展论坛"上,TIR跨境物流成为高频关键词。中国物流与采购联合会数据显示,2024年我国国际道路货运量同比增长24%,其中山东、河南等内陆省份贡献率超35%,昭示着"一带一路"倡议正催生全新的物流地理格局。面对这片蓝海,一汽解放鹰途牵引车以-40℃极寒启动能力与定制化服务方案,展现出中国制造应对复杂工况的系统能力;中国重汽汕德卡G7S则通过模块化设计,实现从东南亚热带雨林到中东沙漠地形的快速适配。

论坛中,专家们对技术路线的探讨更具启示意义。中国汽车工程学会闫建来秘书长勾勒出零碳内燃机与电动化技术长期共存的路线图,氢氨燃料发动机与插电混动技术的耦合方案,为长途重卡脱碳提供了中国思路;中汽测评中心周博雅总监则强调,欧盟最新发布的碳关税机制将倒逼出口产品建立全生命周期碳足迹体系,这对正在拓展欧洲市场的中国车企既是挑战更是机遇。这些深度讨论揭示:中国商用车的全球化已从单纯的产品贸易,进阶至标准输出与生态共建的新阶段。

文化赋能:产业跃迁的深层动力

当夜幕降临,7号馆的卡车涂鸦活动仍在继续。卡友们用喷枪将敦煌飞天、岭南醒狮等文化符号赋予钢铁车身,这场看似轻松的文化活动,实则是中国商用车价值重构的重要注脚。正如国际卡车文化节策展人所言:"当卡车从生产工具升华为文化载体,中国制造的品牌溢价就拥有了情感支点。"这种文化自觉在"商用车之夜"得到进一步升华,物流企业代表与卡友的对话,让产业决策者听见一线需求;车企高管与技术专家的交流,则让创新方向更贴近市场脉搏。

向新而生:中国方案的世界回响

站在深圳这座改革开放的前沿阵地回望,本届展会恰似中国商用车产业的缩影:13个整车品牌的同台竞技,展现着市场竞争的活力;600家供应链企业的技术创新,彰显着产业根基的厚度;38万参观人次的热情参与,印证着市场需求的广度。而跨境物流论坛上关于TIR运输的热烈讨论,则预示着这个曾以"性价比"著称的产业,正在标准制定与模式创新层面争夺话语权。

当潍柴蓝擎EHPro纯电轻卡与大为弘德新能源专用车同台竞秀,当海康威视智能监控系统与通天星全球监控平台协同共振,我们看到的不仅是一场技术盛宴,更是一个产业生态的成熟嬗变。正如展馆穹顶那幅"聚势向新生,提速向智行"的巨幅标语所昭示的,中国商用车产业正在完成从规模扩张到质量变革、从国内市场到全球布局、从产品输出到生态赋能的华丽转身。这场转身,不仅关乎一个产业的命运,更承载着中国制造走向高质量发展的时代命题。